Jeder, der gerne Videospiele spielt, hat sich selbst sicher schon dabei ertappt, dass er fast wie gezwungen allem funkelnden Gegenständen (Loot) hinterher rennt, ob er sie braucht oder nicht. Rollenspieler kennen bestimmt auch den Moment in denen man 99 Heiltränke einkauft, sie aber nie benutzt. Aber man braucht sie, nur für den Fall eines besonders harten Bosses, der eventuell nie kommt. Es gibt einen Grund, warum Loot-Systeme in Spielen wie Diablo, Destiny oder Borderlands so ausgereift sind und den durchschnittlichen Spieler in seinen Bann ziehen. Manche Systeme fühlen sich ok an, manche sind schier süchtig machend. Alle machen aber Gebrauch von einem bestimmten psychologischen Phänomen.

Die Skinner-Box

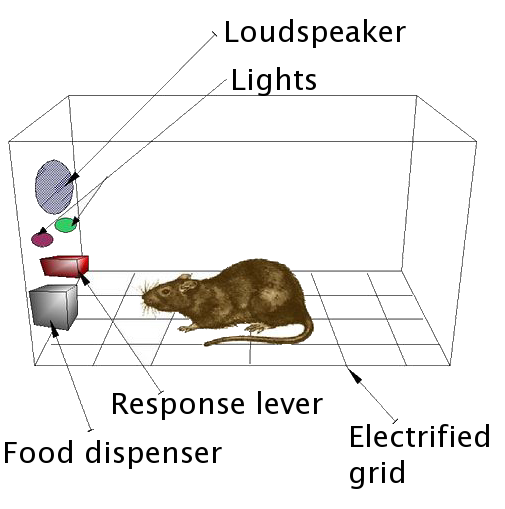

Burrhus Frederic Skinner war ein amerikanischer Professor der Harvard Universität, der psychologische Studien an Tieren durchgeführt hat. Seine Arbeit erschuf die Grundlage der experimentellen Verhaltensanalyse. Eines seiner bekanntesten Experimente war die sogenannte Skinner Box (oder „operant conditioning chamber“). Sie diente dazu bestimmten Tieren spezielle Verhaltensmuster beizubringen.

Das Bild zeigt den Aufbau einer solchen Skinnerbox. Der Ratte sollte gelehrt werden, dass das Betätigen des Schalters zu einer Belohnung in Form von Essen führt. Das Resultat war, dass die Ratte ein bestimmtes Verhalten öfters wiederholt hat, wenn eine Belohnung daran gekoppelt wurde. Wurde dann auch noch ein bestimmter Reiz, wie zum Beispiel ein leuchtendes Licht, an dieses Verhalten gekoppelt, wird das gewünschte Verhalten auch bei Wahrnehmung dieses Reizes ausgeführt. Die Belohnung am Ende des Prozesses lehrte der Ratte, dass es eine gute Idee ist auch in Zukunft auf diese Reize zu achten, da es dann bei korrektem Verhalten eine Belohnung gibt: Reiz –> Verhalten –> Belohnung. Diese Form von klassischer Konditionierung ist ein altes Konzept ud wird bereits in Intro-Psychologie Kursen gelehrt. Menschen sind aber ebenso wie die Ratte in Skinners Experiment anfällig für die zwanghafte Suche nach Belohnung.

Gameplay-Loop und Wiederholungszwang

Ein Gameplay-Loop ist eine Aneinanderkettung von Aktivitäten, die den gesamten Fluss eines Spieles bestimmen. Er bestimmt was wir als Spieler immer und immer wieder machen um an unser Ziel zu kommen. Als Beispiel nehme ich die Diablo-Serie, die wohl der König des Loot-Spiels ist. In Diablo lernt der Spieler schnell, dass das Töten eines besonders starken (Elite) Gegners auch eine höhere Chance liefert ein seltenen Gegenstand zu finden. Daraus ergibt sich ein simpler Prozess, der Skinners Experiment nicht unähnlich ist: Elite Monster taucht auf (Reiz) -> Bekämpfen (Verhalten) -> Ausrüstung (Belohnung). Ein Ingame Reiz wird also mit einer potentiellen Belohnung assoziiert. Nun wäre es aber langweilig, wenn wir sofort die Belohnung erhalten würden, die wir brauchen. Der Loop wäre damit geschlossen und wir hätten kein Grund mehr ihn zu wiederholen. Aus diesem Grund machen Loot Spiele von Zufall Gebrauch. Eine Portion Zufall ist nötig, da unser Gehirn sehr sensibel auf das Erkennen von Mustern und Abweichungen reagiert. Wenn wir eine Kiste 10 mal öffnen und nur ein mal erhalten wir eine Belohnung, benutzen wir größere mentale Anstrengungen im herauszufinden warum das passiert, sodass wir in Zukunft wissen wie wir dieses Ereignis öfters wiederholen können. Leider finden wir, egal was unser Gehirn uns sagt, den Grund aber nie heraus, denn die Belohnungen sind zufällig generiert.

Für Diablo gibt es ganze Wikis gefüllt mit Informationen zu allen verschiedenen Ausrüstungsgegenständen. Hier wird aufgelistet wie hoch die Chance ist, dass ein bestimmter Gegentand fallen gelassen wird („Dropchance“). Die Realität ist, dass wir öfters nicht die gewünschte Belohnung bekommen. Man könnte meinen, dass dies frustrierend ist, aber der gegenteile Effekt tritt auf. Die Höhe einer Dropchance erhöht die Spannung und die Erwartungshaltung, die wir für eine potentielle Belohnung haben. Bekommen wir nicht die Belohnung, die wir wollen, ist es um so spannender es noch einmal zu probieren. Nach einer Weile haben wir dann hoffentlich alles was wir brauchen, aber da wir bei jeden Versuch immerhin etwas bekommen, wird uns nicht langweilig. Sprich: Das Nicht-Finden von Loot ist ebenso wichtig wie das Finden. Es gibt aber auch Grenzen, die Blizzard mit Diablo III feststellen musste.

Diablo III erschien mit einem Auktionshaus, in welchem Spieler ihre Gegenstände miteinander handeln konnten. Der Effekt war, dass Spieler sich die gewünschten Belohnungen einfach kaufen konnten. Es war eine Abkürzung zur Belohnung, es gab keine Spannung und Antizipierung mehr, sondern es bekam eine schlichte Transaktion. Der Gameplay-Loop wurde langweilig, da das Auktionshaus das Loot-System von Diablo unnötig machte. Nachdem Blizzard das Auktionshaus entfernt hat und an den Drop-Chancen aller Gegenstände geschraubt hatte, wurde das Spiel plötzlich wieder interessanter. Die Balance eines Loot-Systems ist also essentiell. Die Linie zwischen befriedigend und „unfair“ ist extrem wichtig für unseren Spaßfaktor am Spiel. Wenn gute Belohnungen zu einfach erreichbar sind, fehlt die Spannung und das Gameplay verliert an Bedeutung. Ist es aber zu Schwer gute Belohnungen zu bekommen, wird die Spannung durch Frustration ersetzt und Spieler werden abgeschreckt.

Wie effektiv dieser Kreislauf von Antizipierung und Belohnung ist zeigen sogenannte Incremental/Idle- oder Clicker-Games.

Pures Dopamin

Unser Gehirn schüttet Dopamin aus, wenn wir uns gut fühlen sollen. Bei Belohnungen ist dies der Fall, denn wie die Ratte in Skinners Box, soll gewährleistet werden, dass wir positive Verhaltensmuster weiterhin wiederholen. Loot-Systeme zielen genau auf diesen Urinstinkt ab. Während Spiele wie Diablo, Borderlands oder auch Destiny noch ein interessantes Setting, eine Geschichte und interessante Optik bieten, zeigt das Clicker-Genre wie effektiv Dopamin sein kann.

Das Genre wurde in 2013 durch Cookie Clicker besonders populär. In Cookie Clicker muss der Spieler einen Keks anklicken. Für jeden Klick erhält der Spieler einen Keks. Hat man genug Kekse gesammelt lässt sich eine Großmutter anheuern, die Kekse backt. Die Anzahl der Keckse pro Sekunde erhöht sich, wodurch man mehr Großmütter anheuert. Man erhält noch mehr Keckse und kauft sich irgendwann eine Kecksfabrik. Man macht nun mehrere hundert Keckse pro Sekunde und kauft sich eine zweite Fabrik. Und so weiter.

Clicker Spiele folgen immer dieser Formel. Es gibt ein zeitbasiertes Einkommen, dass zu Beginn durch eine Aktion des Spielers, später aber mehr oder weniger automatisch erhöht wird. Selbst in der Abwesenheit des Spielers wird das Einkommen in vielen Clicker Spielen weiter erhöht. Der Spieler ist nur da um ab und zu Upgrades zu kaufen, die das Einkommen exponentiell erhöhen. Erreicht man dann irgendwann ein Level, in dem sein Einkommen nicht mehr befriedigend schnell nach steigt muss ein Clicker für gewöhnlich neu gestartet werden. Das Neustartet gibt dem Spieler dann eine neue Währung mit der sich globale Upgrades (Upgrades, die über mehrere Durchgänge hinweg zählen) kaufen lassen können. Das Spiel fängt dann zwar von neuem an, aber nun wird das Einkommen zum Beispiel schon von Anfang an mit einem Faktor von 2 multipliziert.

Der gesamte Sinn eines Clicker-Spiels ist es bestimmte Zahlen in die Höhe zu treiben. Es gibt keinerlei Herausforderung für den Spieler, außer das er warten muss bis die Zahlen höher werden. Der Reiz ist aber da, weil gewisse Upgrade zu Beginn außer Reichweite liegen. Durch die exponentielle Erhöhung seines Einkommens erreicht man diese aber schneller als erwartet und plötzlich befindet sich das vorher Unerreichbare im Rückspiele und das nächste vermeindlich weit entfernte Ziel gilt es zu erreichen. Clicker Spiele lassen den Spieler in kürzester Zeit in Form von Zahlen stark fühlen und belohnen ihn in einer hohen Frequenz.

Clicker Spiele halten uns aber auch einen Spiegel vor. Ich rate jedem an, mal ein Clicker-Spiel zu testen. Wie sehr man gefesselt wird und wieviel Freude man aus diesem simplem Konzept erreichen kann, verrät viel über unser Suchtpotential. Clicker-Spiele nehmen das Loot-System von Diablo und schneiden alles unnötige herum ab. Sie bedienen unsere tiefsten Instinkte und können zu einer simplen Dopamin-Mine werden. Videospielsucht ist ein ernstes Problem und die oben beschriebenen Werkweisen, tragen einen Teil dazu bei.

Es ist aber nicht falsch diesen „Kick“ zu suchen. Loot zu sammeln macht Spaß. Es ist eine wahnsinnig befriedigende Mechanik, die den zugeschriebenen Wert eines Spiels erhöhen kann. Man kann ein Spiel mit gutem Loot-System für hunderte Stunden spielen und seine Freude dran haben. Persönlich muss ich mich nur manchmal daran erinnern, dass diese Systeme dazu designt sind unsere innere Psyche anzusprechen. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen und sich überlegen: „Habe ich wirklich noch Spaß am Spiel oder fühle ich mich gezwungen weiter zu machen?“. Ist letzteres der Fall, wäre eine Pause wohl nicht verkehrt.

Die Wörter des Tages für Projekt August waren: agreeable, luck

Beitragsbild: Paulo Zerbato – Freedom Of Compulsions Habits And Addictions

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.